Depuis la « Loi sur la Conservation de la Nature » de 2001, la désignation des sites Natura 2000 en Wallonie a connu de nombreuses péripéties. Ce système de protection d’habitats rares et d’espèces patrimoniales est ambitieux et son implémentation n’est pas terminée. Le "bon état de conservation" est encore loin d’être atteint pour de nombreux habitats et espèces. Les pages sur la "Biodiversité en Wallonie" vous permettent de vous faire une idée de l’état d’avancement du dossier Natura 2000.

Sarcelle d'hiver (photo : Dominique Duyck)

Pendant ce temps, animés par leur passion et leur volonté de voir se ralentir l’érosion de la biodiversité, les ornithologues ont continué à suivre l’évolution de l’avifaune en Wallonie. Dès la désignation des sites, leur expertise a été mise à contribution pour identifier les zones-noyaux pour les populations d’espèces Natura 2000. L’atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie a ensuite permis d’affiner la connaissance sur les sites et des espèces qui les fréquentent. Aujourd’hui, les enquêtes menées sur le terrain et les nombreuses observations rassemblées par les portails d’encodage permettent d’obtenir des informations cruciales sur l’avifaune. Une analyse récente de notre banque de données, publiée dans la revue Bird Census News , montre qu’entre 2010 et 2015, plus de 3.400 ornithologues ont réalisé ensemble plus de 76.000 "visites" dans le réseau Natura 2000 en Wallonie (une "visite" étant une journée avec au moins une observation dans un site par un ornithologue donné). Même si ces données concernent surtout les sites très fréquentés par les naturalistes, elles constituent néanmoins une base très utile pour comprendre comment évolue notre avifaune !

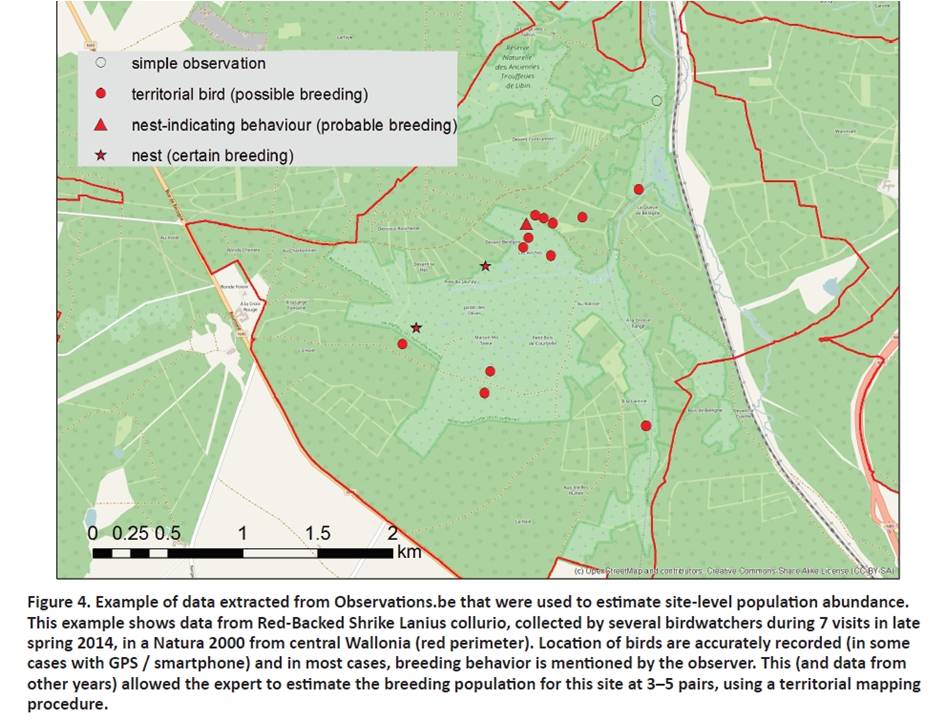

Figure extraite de l’article de Bird Census News : comment les données d’Observations.be sont mises à profit pour estimer l’effectif nicheur d’une espèce Natura 2000, la Pie-grièche écorcheur, dans un site ardennais. La localisation précise de vos observations sur Observations.be est fondamentale !

Les données des ornithologues amateurs sont donc rassemblées, synthétisées et complétées depuis 2006 par des inventaires spécifiques menés par une équipe d’ornithologues professionnels chez Aves, en collaboration avec le Département de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) de la Région wallonne. Un article publié dans le dernier numéro du Bulletin fait la synthèse de ces travaux et nous permet aujourd’hui de faire le point sur l’évolution du statut des espèces pour lesquelles on s’est donné tant de mal à créer le réseau Natura 2000.

Photo : Vincent Leirens (à gauche) et Alain De Broyer, deux des ornithologues de l’équipe d’Aves, cherchant à localiser un nid de Milan royal en bordure d’un site Natura 2000 de la Province de Namur (photo : Rudi Dujardin).

En bref, quels sont ces résultats ? Il y a bien sûr des situations qui ne s’arrangent guère : pensons à la Gélinotte, au bord de l’extinction, comme l’indique un autre article du Bulletin. Mais, globalement, les résultats pourraient se résumer comme ceci : sur 45 espèces Natura 2000 nicheuses dans les sites Natura 2000 wallons, 19 (42 %) s’y portent mieux, contre seulement 7 (16 %) qui ont évolué à la baisse.

C’est une bonne nouvelle, même si peu d’éléments nous permettent de l’associer aux mesures actives prises dans le réseau lui-même. En effet, ce qu’on observe en Wallonie est sans doute lié à la santé générale en Europe des populations d’espèces visées par Natura 2000. Une étude récente montre en effet que les oiseaux ayant la bonne fortune de figurer sur la liste des espèces Natura 2000 (= annexe I de la directive oiseaux) présentent en moyenne des tendances de populations plus positives que celles qui n’y figurent pas. Et cela est d’autant plus vrai dans les états membres de l’Union Européenne de longue date, comme le sont les pays voisins du nôtre. Dès 2007, une équipe de la RSPB montrait l’existence d’une relation entre la proportion d’un pays couvert par Natura 2000 et la tendance plus positive des populations d’espèces dans ce pays. Pour chaque pourcent de surface supplémentaire protégé par Natura 2000, les chances de voir une population mieux se porter augmentent de 4 % pour une espèce non-Natura et jusque +7 % pour une espèce Natura (rappelons à ce propos que la Wallonie, avec ses 13 % de surface protégée par Natura 2000, se trouve en-dessous la moyenne européenne, qui s’élève à 18 %). Les mécanismes sous-jacents sont cependant encore mal compris.

Pour la Wallonie, notre synthèse met aussi en évidence des effets plus "régionaux". Les efforts importants fournis pour restaurer les fagnes, tourbières et landes de Haute Ardenne (dans le cadre de plusieurs projets LIFE organisés en un "méta-projet") commencent à être récompensés par de bonnes surprises ornithologiques. Citons ici l’installation d’une population reproductrice de Sarcelle d’hiver dans les petites zones humides restaurées des plus hauts plateaux du pays. Les résultats sont parfois plus mitigés pour d’autres opérations de restauration ; ainsi, malgré un projet dédié au début des années 2000, les spécialistes des roselières (butor et autres blongios) ne sont pas en meilleure forme aujourd’hui.

Pie-grièche écorcheur mâle (Photo : René Dumoulin)

Que retenir globalement de tout cela ?

- Les espèces Natura 2000 vont globalement mieux, mais pas particulièrement mieux dans les sites Natura 2000 wallons qu’ailleurs. Certaines espèces conservent un statut précaire, voire en détérioration (l’Engoulevent d’Europe par exemple).

- La restauration à grande échelle de milieux patrimoniaux commence à porter ses fruits et permet d’améliorer le statut des plusieurs espèces visées, y compris celui d’oiseaux en déclin global. Il est donc vraiment important de renforcer les programmes ambitieux de restauration des habitats d’espèces.

- Pour mettre tout cela en évidence, le travail des ornithologues de terrain, avec une complémentarité évidente entre les professionnels et les volontaires, est fondamental. Continuons donc à observer, à participer aux enquêtes de terrain et à encoder nos observations de la manière la plus précise possible…

“[…] Simple yet robust population monitoring can play a significant role in assessing the success of supra-governmental conservation policies, […]. Much biodiversity monitoring is undertaken by volunteers, making it inexpensive relative to the costs of developing and implementing international policy.” (Donald et al. (2007) Science, 317:810-813).