En octobre et en novembre dernier, Natagora a reçu de nombreux appels de personnes qui signalent l’absence d’oiseaux dans leur jardin. Ce constat semble se généraliser à tout le pays: les mangeoires se vident beaucoup moins rapidement que de coutume... Les observations ornithologiques saisies sur les portails comme Observations.be permettent-elles de confirmer le phénomène et/ou de mieux le comprendre ? Examinons ce que la fonction "Statistiques" d'Observations.be, que l'on peut obtenir dans le box "En savoir plus sur cette espèce", permet de montrer...

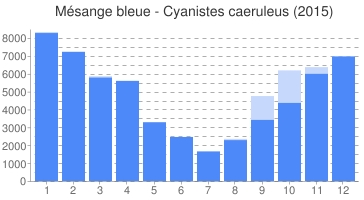

Prenons comme exemple la Mésange bleue. Sa page "Statistiques" permet de visualiser la répartition des observations (et des nombres d'individus renseignés) de l'espèce par mois, soit pour l'ensemble du jeu de donnée, soit pour une année en particulier. Le graphe présenté ici permet de voir le nombre total mensuel d'individus sur l'ensemble du jeu de données.

Pour un oiseau présent toute l'année dans notre pays et facile à observer, la Mésange bleue présente un pattern plutôt inattendu. Une période d'afflux de migrateurs (signalés comme "en vol") est nettement perceptible en octobre. Les mentions de l'espèce décroissent fortement au cours du printemps jusqu'à l'été, où l'espèce se fait apparemment beaucoup plus rare. Après la nidification, les mésanges sont en effet assez discrètes, circulant en" rondes" dans les feuillages, et sont peu loquaces, sauf par de petits cris indistincts à la plupart des oreilles. Avec le début des nourrissages dans les jardins, la Mésange bleue redevient familière après l'été.

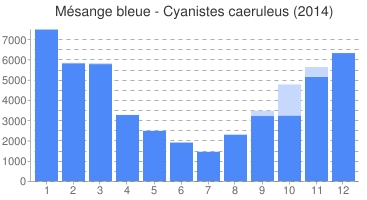

Comparons à présent ce "pattern annuel" entre 2012 et 2016, via le petit montage ci-dessous. Comme vous le constaterez par vous même, les années se suivent et ne se ressemblent pas pour notre Mésange bleue !

L'automne 2016 se caractérise effectivement par une faible quantité d'individus (à comparer en particulier: la hauteur relative des colonnes septembre à novembre versus janvier à mars) et très peu de migrateurs sont signalés en octobre (en bleu plus pâle). 2015 et 2014 sont plutôt des années "normales", alors que 2013 rappelle quelque peu 2016 (moindre abondance à l'automne). 2012 est exceptionnelle par le grand nombre de migrateurs actifs renseignées en octobre (attention, l'échelle de l'axe vertical peut varier d'un graphe à l'autre !).

Cliquez pour agrandir le graphe...

En divisant le total d'individus par le nombre d'observations, on obtient une sorte de "taille moyenne des groupes signalés". Là aussi, comme le montre le graphe ci-joint, l'automne 2016 se démarque par une moindre "taille apparente des groupes". Et à nouveau, octobre 2012 sort du lot, avec ses groupes de migrateurs dopant la moyenne au-delà de 7. Par contre, 2013 semble plus "dans la norme" qu'avec les graphes précédents.

Le constat est donc implacable : il y a nettement moins de Mésanges bleues autour de nous en cet automne 2016 que les années précédentes. Faites l'exercice avec d'autres espèces, comme la Charbonnière, et vous obtiendrez une image similaire.

Comment expliquer ce phénomène ? Doit-on s'en inquiéter ? Apparemment, 2016 n'a pas vu d'afflux de migrateurs (les mésanges du nord de l'Europe, comme beaucoup d'oiseaux forestiers, ne sont pas régulières dans leur migration vers nos régions, certaines années étant marquées par des afflux et d'autres par des absences...). Mais à ceci semble se greffer une saison de reproduction catastrophique, causée par les conditions météorologiques froides et pluvieuses ce printemps dans notre pays. Certains bagueurs scientifiques inspectent chaque année un grand nombre de nichoirs pour y baguer les poussins e mésanges; ils ont donc un certain recul sur la question. Certains d'entre eux considèrent déjà 2016 comme leur pire printemps !

Pour mieux comprendre ce genre de phénomène, il serait d'ailleurs intéressant de compiler systématiquement en Belgique les observations sur le succès des nichées, afin d'en établir des statistiques à long terme. Nos collègues de l'association SOVON (études ornithologiques aux Pays-Bas) publient des séries de données très intéressantes à ce sujet, espèce par espèce, sur leur site web - nous verrons plus tard si un taux d'échec élevé des nichées est confirmé en 2016 chez les mésanges néerlandaises.

L'hiver qui arrive et les comptages des oiseaux aux jardins organisés le premier week-end de février 2017 par Aves-Natagora permettront aussi de compléter ce tour d'horizon: "Devine qui est attendu dans nos Jardins ?"

À suivre, sur le terrain ou à vos fenêtres !