Depuis 2011, ELIA, Natagora et Natuurpunt travaillent ensemble pour limiter l'impact des lignes à haute tension sur la mortalité des oiseaux en Belgique. Natagora et Natuurpunt sont chargés d'identifier les points noirs et de proposer des aménagements pour limiter les collisions entre les oiseaux et les câbles. Un premier rapport identifiant les lignes problématiques se trouve sur notre site web et des actions concrètes ont déjà été mises en place.

Ce travail théorique se prolonge aussi sur le terrain pour confirmer les risques ou pour identifier des lignes dangereuses non détectées par les modélisations.

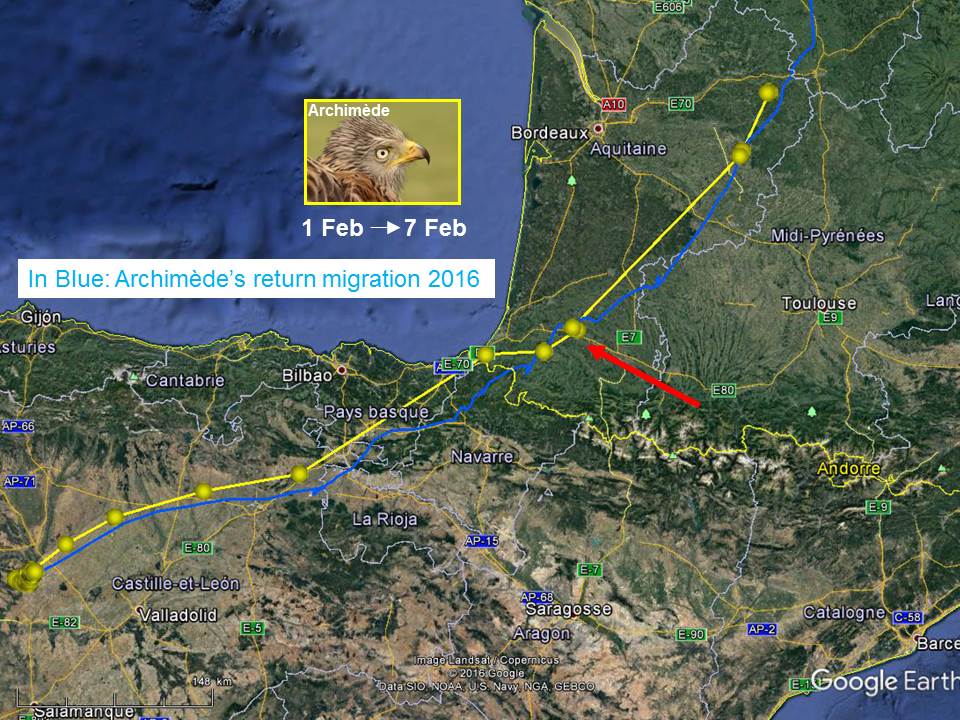

Photo : Dieder Plu

Une des missions menée actuellement est l'identification des zones à risques pour la Bécasse des bois. En effet, cette espèce au vol lent et crépusculaire lors de la croûle (parade nuptiale) apprécie les layons ouverts sous les lignes à haute-tension. Nous avons donc commencé à identifier les secteurs qui pourraient s'avérer dangereux, parce qu'ils traversent des massifs forestiers favorables à la bécasse. Des sorties crépusculaires ont été programmées sur certains sites pour vérifier la présence des Bécasses et leur comportement autour des câbles. Des mesures seront ensuite proposées à ELIA pour rendre les câbles plus visibles et donc moins dangereux. Si vous souhaitez participer à ce travail sur le terrain, vous pouvez encore nous contacter.

D'une manière générale, tout le monde peut contribuer facilement à l'effort d'identification des lignes noires! En effet, nous vous encourageons à signaler d'éventuels oiseaux morts trouvés sous les lignes via www.observations.be. Il est très important d'encoder de tels macabres découvertes en précisant le comportement spécifique "victime d'une ligne électrique" dans le champ "comportement". C'est aussi valable pour un oiseau qui abouti dans un centre de revalidation. L'important est aussi de localiser précisément la trouvaille.

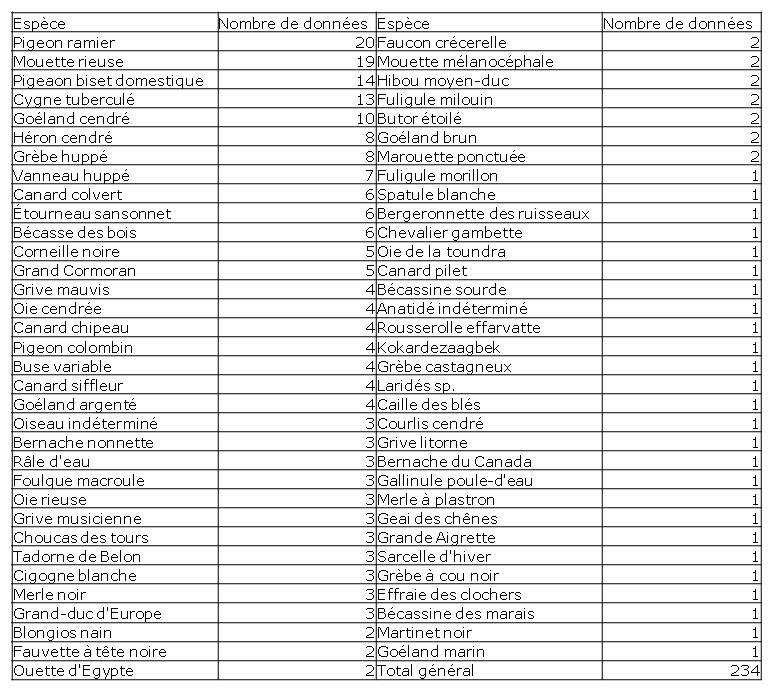

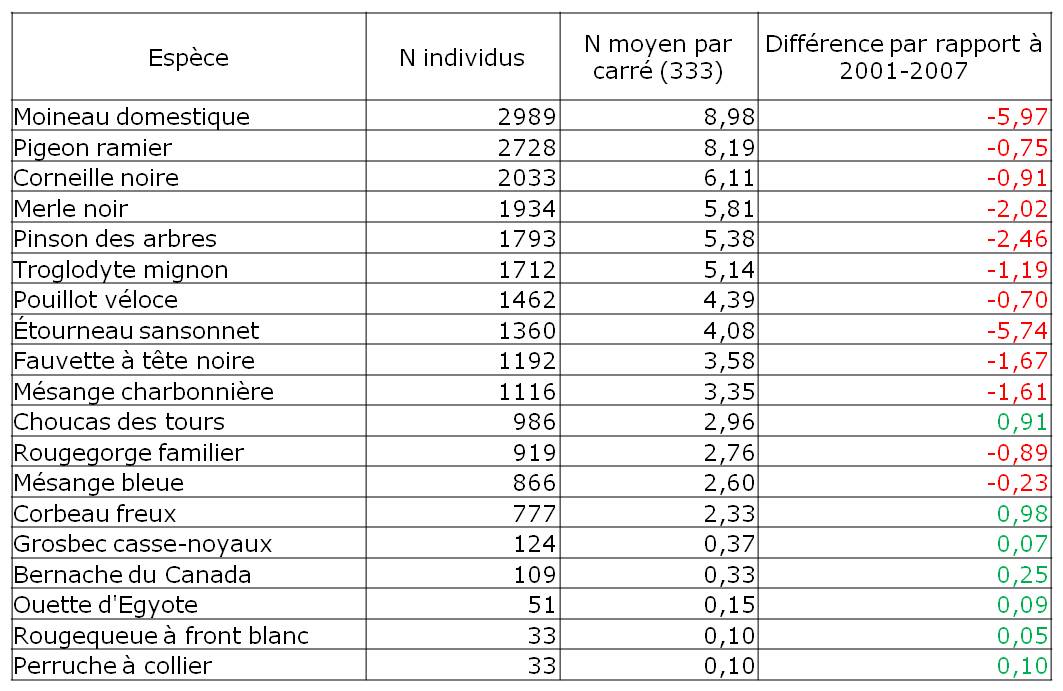

Au 30 novembre 2016, 67 espèces d'oiseaux avaient déjà été mentionnées comme victimes de lignes électriques (collision ou électrocution). Le tableau ci-dessous montre le nombre d'observations pour chaque espèce. Vous pouvez constater vous même que certaines espèces rares et menacées sont concernées...

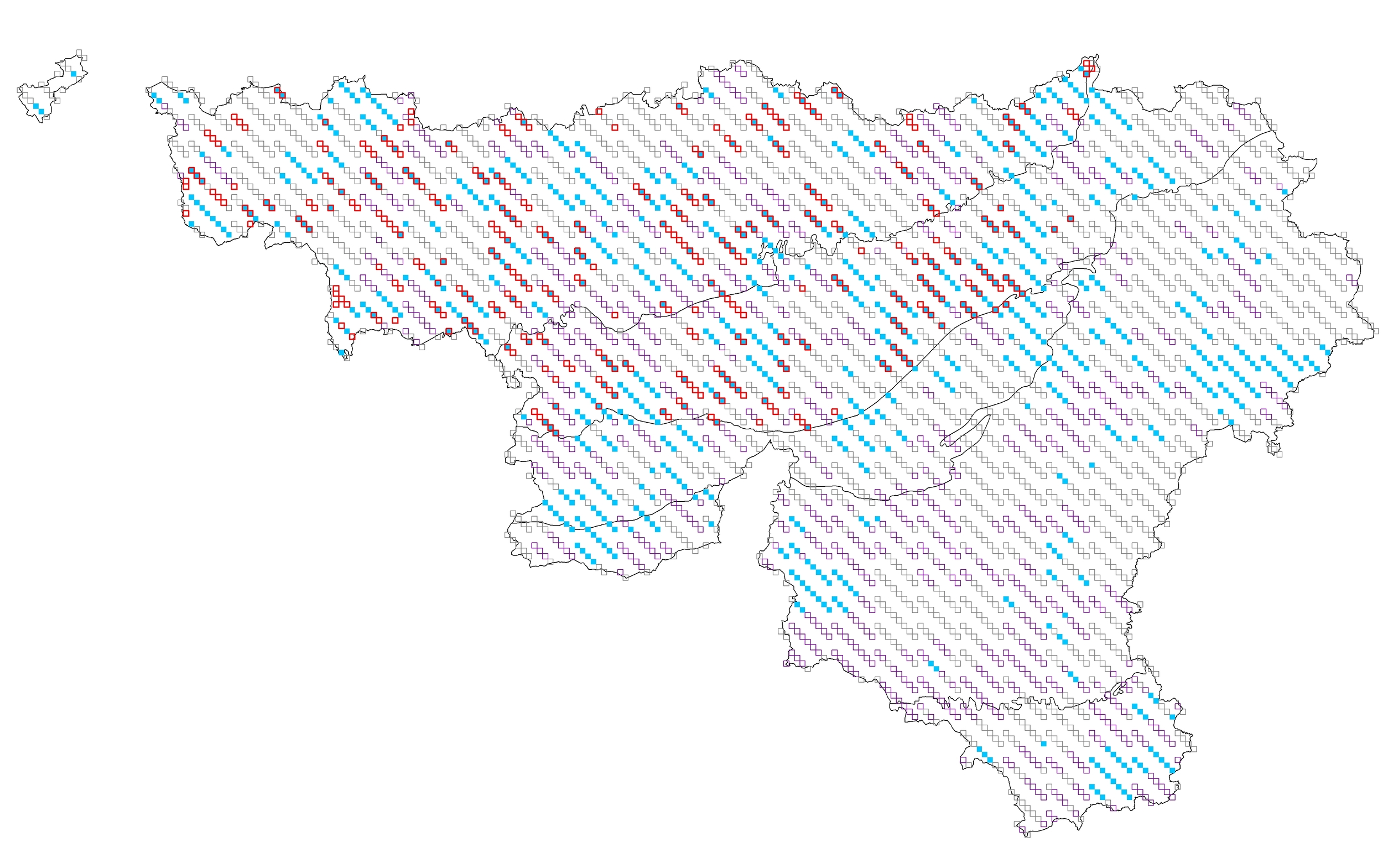

La carte présente la répartition des observations. La plupart des données se situent en Flandre où Natuurpunt a déjà mené une campagne de sensibilisation des observateurs.

Il reste encore de nombreuses questions concernant les lignes électriques en Belgique : est-ce que nos modélisations sont suffisamment précises ? Y a-t-il d'autres espèces sensibles, en plus de celles que nous avons considérées jusqu'ici ? Reste-t-il d'autres points noirs à identifier ? Quelle est l'importance de la mortalité liées aux lignes à basse et moyenne tension, gérées par d'autres opérateurs qu'ELIA ? Vous pouvez nous aider en signalant tout oiseau mort proche de lignes. Contactez-nous aussi si vous êtes intéressés par la recherche d'oiseaux sous les lignes précises, nous vous donnerons les détails des zones sensibles.