Francis Pourignaux devant l'île Vas-t'y-Frotte.

Il y a autant de façon de pratiquer l’ornithologie que d’ornithologues. Certains voyagent à travers le monde, d’autres cherchent les oiseaux rares au pays… D’autres encore ont la patience et la ténacité d’étudier à fond une espèce, « leur » espèce fétiche. Et ils ouvrent ainsi de nouveaux horizons dans la connaissance intime de nos oiseaux… C’est le cas de Francis Pourignaux, ornithologue namurois, qui, depuis plus de 20 ans, s’est pris de passion pour le Grand Cormoran, en particulier le long de la Meuse, tout à côté de chez lui.

D’abord, l’espèce ne faisait qu’y passer l’hiver, puis, en 2003, une petite colonie de reproducteurs s’est installée dans les arbres d’une île au nom étrange : « Vas-t’y-Frotte »(*). Depuis lors, chaque printemps, notre cormorantologue recense chaque nid de la colonie et le nombre de jeunes menés à l’envol. Cela demande de la patience et de la rigueur, car il n’est pas si facile de suivre les nichées à cause de l’évolution rapide du feuillage. Francis travaille par photos annotées, et il contrôle visite après visite chacun des nids individuellement, tout au long de la saison. Une analyse de 16 années de ce suivi est présentée dans les quatre graphes ci-dessous, qui mettent en lumière une situation paradoxale et une question ouverte…

Le premier graphe (courbe bleue) montre l'évolution du nombre de nids de Grand Cormoran à Vas-t'y-Frotte. La progression est lente et semble parfois interrompue mais la colonie est forte maintenant de 44 nids. Cela reste donc une "petite colonie" au regard des habitudes du cormoran, mais il s'agit d'une des rares colonies fondée au début des années 2000 et encore en croissance en Belgique (tous les détails sur les cormorans nicheurs en Belgique - et en Europe - sont accessibles dans ce rapport publié en 2013).

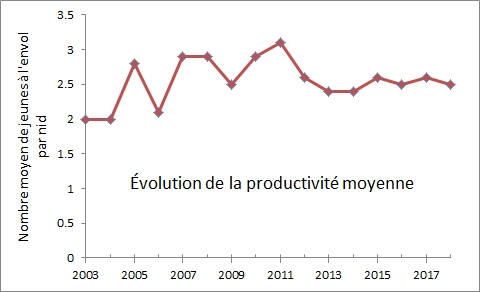

Le deuxième graphe (courbe rouge) montre la productivité moyenne (nombre de jeunes à l'envol par nid occupé) : c'est LA mesure que seul le travail minutieux de Francis permet d'obtenir annuellement. Après quelques fluctuations initiales (sans doute dues en partie à l'inexpérience des individus fondateurs), on constate que depuis que la colonie est forte de plus de 20 nids (2012), une moyenne de 2,5 jeunes est produite chaque année, d'une manière remarquablement stable. C'est une moyenne élevée par rapport à ce qu'on connaît de l'espèce à travers l'Europe. Et le plus étonnant est qu'elle ne semble pas fléchir. Le Grand Cormoran est une espèce dont les populations sont régulées par leur propre densité. Lorsque la capacité d'accueil du milieu est atteinte, les paramètres démographiques de la population s'ajustent automatiquement, par exemple le nombre de jeunes produits par couple diminue, souvent bien en deçà de 2,0 / nids. On dirait donc que la limite d'accueil de la Meuse namuroise n'est pas encore atteinte. Le troisième graphe (courbe verte) est la conséquence des deux premiers : cumulativement, près de 900 jeunes cormorans se sont envolés des nids de l'île Vas-t'y-Frotte et cela ne fait que s’accélérer !

Le dortoir de Jambes à la belle époque (photo M Fasol)

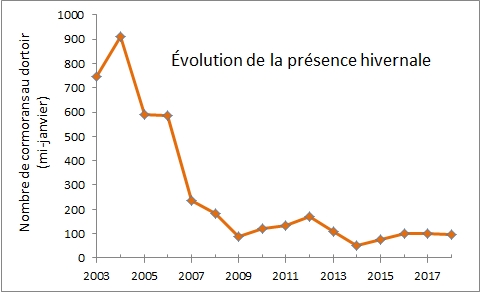

L'élément de paradoxe est amené par le dernier graphe (courbe orange). L'hiver, depuis le milieu des années 1990, de nombreux Grands Cormorans venus notamment du nord de l'Europe arrivent dans les environs de l'île pour y séjourner. Francis et d'autres ornithologues les recensent chaque année à la mi-janvier. Après un pic de présence au début des années 2000, où plus de 800 Grands Cormorans étaient présents quotidiennement sur l'île, leur nombre s'est fortement réduit, et ces dernières années, à peine une centaine d'oiseaux hivernent dans cette zone. Cette diminution n'est pas liée à un changement global au niveau des habitudes hivernales du Grand Cormoran, on n'observe ce phénomène qu'en Meuse (et pas dans le Hainaut, par exemple). C'est donc la détérioration des conditions locales (et notamment des ressources alimentaires) qui explique ce déclin. Les stocks de sa proie préférée, le gardon, se sont en effet effondrés (perte de l'ordre de 90% de la biomasse) suite à l'invasion du fond du fleuve par un bivalve exotique, qui consomme la nourriture de base de ce poisson: le phytoplancton. Vous trouverez plus d'explications sur ce sujet dans la discussion de cet article en français et encore plus dans cette étude de l'Université de Namur (en anglais).

Le mystère posé par les observations de Francis est donc le suivant: comment est-ce possible qu'un écosystème dégradé (du moins du point de vue des cormorans hivernants) permette d'accueillir un nombre croissant de nicheurs dont la productivité est aussi stable et élevée ?

À l'heure qu'il est, personne ne le sait. Peut-être les nicheurs élargissent-ils leur rayon d'action ou leur spectre de proies, peut-être ces dernières sont-elles plus disponibles en été ? Peut-être même que la moindre présence hivernale de l'espèce relâche la pression sur les stocks de poissons qui peuvent se reproduire alors en plus grand nombre au printemps ? On le voit, les pistes d'investigation sont nombreuses et passionnantes à suivre. Mais la question de base reste posée au départ par les "simples" observations minutieuses d'un ornithologue passionné... à suivre !

Francis Pourignaux a déjà publié un article sur ses premières années de suivis des Grands Cormorans de Vas-t'y-Frotte.

(*) L'île Vas-t'y-Frotte tirerait son nom d'une supposée rencontre entre Don Juan d'Autriche et la Reine Margot en cet endroit discret, aux environs de 1577... Ces deux personnages "s'y seraient frottés"... peut-on faire un lien avec le grand succès des couples nicheurs sur l'île aujourd'hui ? C'est sans doute aller un pas trop loin...

Un grand merci à Francis pour sa minutie mais aussi à tous les ornithologues qui comptent avec lui ou ailleurs les cormorans, comme JP Reginster et A Monmart à Vas-t'y-Frotte, et P Jenard qui a initié ce type de suivi à Hensies. Merci à V Bouquelle pour son input sur la première version de l'article. N'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions !