Cet été, la France a mis en consultation publique un projet d’arrêté autorisant le prélèvement de près de 18.000 Tourterelle des bois pendant la saison de chasse 2020-2021.

Tourterelles des bois Streptopelia turtur (c) Olivier Colinet

Il est légitime que des voix s’élèvent de chez nous aussi face à ce qui semble être une aberration: la poursuite à tout prix de la chasse à une espèce maintenant classée dans les espèces menacées d’extinction au niveau global par l’UICN. Voici ce que j’ai donc répondu à la consultation publique:

La Tourterelle des bois est en déclin rapide dans toute l'Europe, en particulier en Europe de l'Ouest. Il s'agit même d'un des déclins les plus rapides observés dans l’avifaune européenne. La Belgique ne fait pas exception : le dernier rapport sous l'article 12 de la Directive Oiseaux montre une perte d'environ 90% des effectifs depuis le vote de cette directive en 1979. La population de Tourterelle des bois est maintenant estimée à moins de 3.000 couples en Belgique. Le carte des reprises de 229 Tourterelles des bois baguées en Belgique (consultables sur le site de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique : https://odnature.naturalsciences.be/bebirds/fr/ring-recoveries) suggère que ces quelques milliers d’oiseaux migrent à travers l’ouest de la France et l’Espagne.

En tant que directeur du Département Études de Natagora, une des principales associations belges de conservation de la nature, forte de 25.000 membres, je voudrais signifier notre plus stricte opposition à votre projet d’arrêté autorisant le prélèvement de 17.460 Tourterelle des bois en France pour la saison 2020-2021. Nous vous demandons de suivre votre propre Comité d’Experts qui vous a recommandé le 13 mai 2019 de fixer le quota de prélèvement à 0. En 2019, une équipe internationale composée notamment d’experts de votre renommé Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a également démontré que les prélèvements actuels étaient largement non-soutenables étant donné la situation catastrophique de l’espèce (Lormée et al., 2019. Assesing the sustainability of harvest of the European Turtle-dove along the Western European flyway. Bird Conservation International: 1-16. doi:10.1017/S0959270919000479). Nous vous demandons avec insistance de tenir compte de ces éléments scientifiques et de suspendre toute chasse à cette espèce migratrice menacée sur votre territoire. C’est indispensable pour ne pas compromettre les efforts entrepris, au travers du Plan d’Action Européen, pour la sauvegarde de cet oiseau emblématique de nos campagnes.

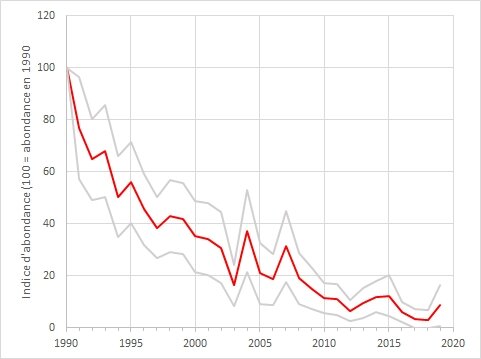

Évolution de l’indice d’abondance relatif de la Tourterelle des bois en Wallonie, déterminée par la Surveillance des Oiseaux Communs de Wallonie (données AVES-SPW-DEMNA).