Un Big Day en ornithologie consiste à observer le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux différentes en un temps donné dans une zone délimitée. Ce genre de compétition, souvent juste pour l’honneur, est assez populaire auprès des ornithologues dans de nombreux pays. C’est l’occasion de (re)découvrir les richesses près de chez soi, souvent en compagnie d’autres amis ornithologues. Certains ce lancent même dans des compétitions plus longue comme le Big Year…

Bondrée apivore et Faucon hobereau font partie des espèces à chercher lors d’un Big Day. Photo : Olivier Colinet

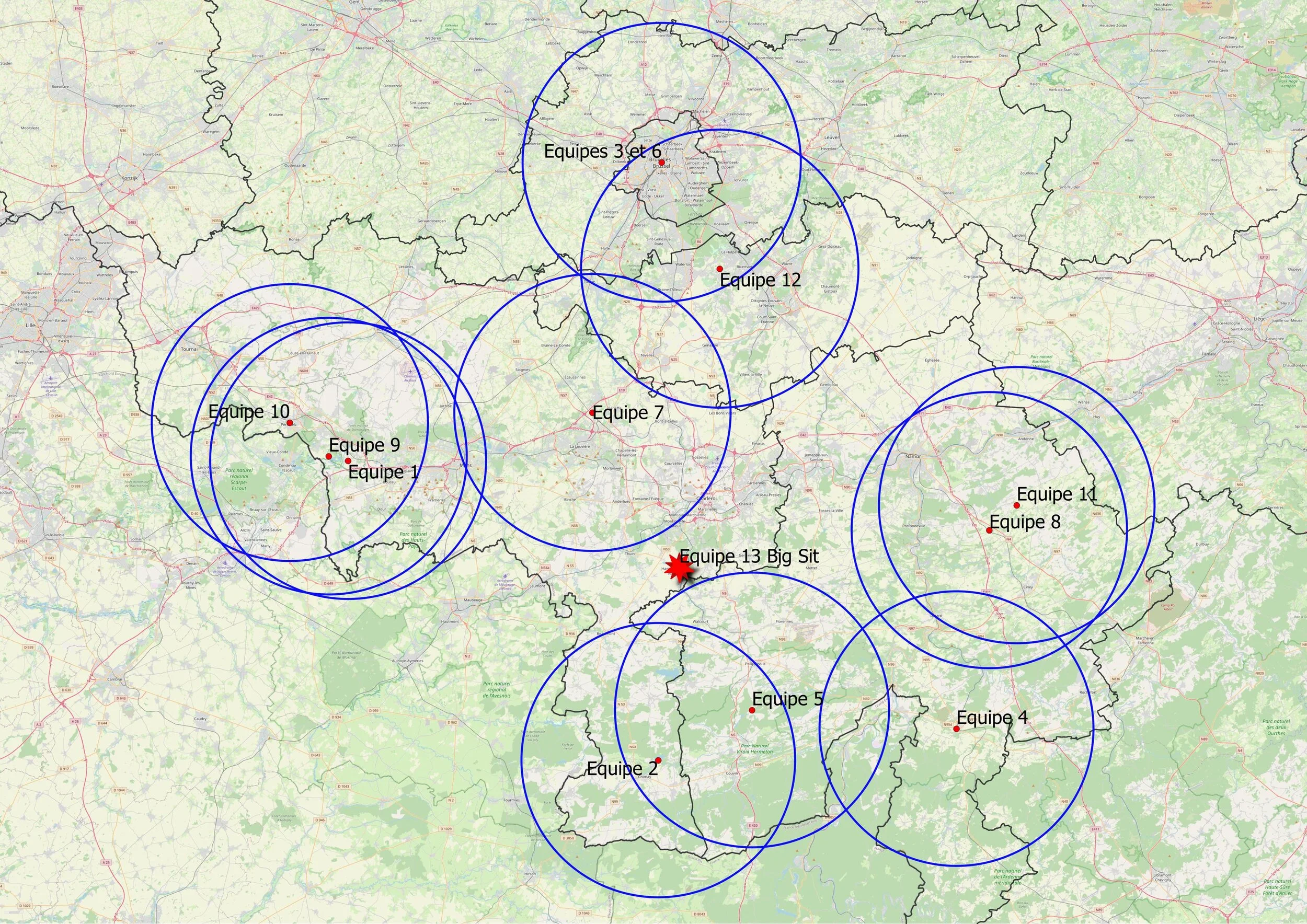

Ce 16 mai, 13 équipes ont pris part au Big Day organisé en Wallonie et à Bruxelles par Aves. Pour ce Big Day, les observations devaient être réalisées entre 5 h 30 et 21 h 30 (entre le lever et le coucher du soleil) dans un rayon de 20 km autour du point de départ choisi par les participant(e)s. Différentes catégories ont été définies , selon les moyens de transport utilisés : vélo, marche à pied, transports en commun, voiture et il était possible aussi d’observer depuis un point fixe (Big Sit).

Zones parcourues par les 13 équipes lors du Big Day le 16 mai 2021

Des températures trop fraîches pour la saison et de fréquentes averses ont rendu les prospections compliquées. Certaines équipes ayant même dû abréger leurs recherches.

Durant cette journée, 145 espèces et un hybride ont été contactés par les 21 participants et participantes. Bien que la météo maussade ne semblait pas favorable à la détection de migrateurs actifs, une Sterne capsienne a été observée par 2 équipes à Virelles. Cet oiseau a probablement été obligé de descendre suites à une averse digne d'une mousson indienne. L’autre rareté découverte à cette occasion, un Garrot d’Islande (probablement échappé de captivé), a été observé au Grand large de Péronnes. Le Pouillot ibérique précédemment découvert était encore présent ainsi que l’hybride de Pouillot véloce-fitis à Familleureux.

Plusieurs migrateurs, principalement des limicoles, ont été observés en halte (Huîtrier pie, Chevalier aboyeur, Bécasseaux maubèche, sanderling et variable,…). A noter l’absence du Tarier des prés. Plus inquiétant, la rareté confirmée du Moineau friquet, de la Mésange boréale et du Bruant proyer qui n’ont été contactés que par une seule équipe.

Le « Big Day » en quelques chiffres

139 : le nombre d’espèces contactées

109 : le nombre maximum d’espèces contactées par une équipe (zone des marais d’Harchies)

57 : le nombre d’espèces observées en Région Bruxelles-Capitale

18 : le nombre d’espèces observées ou entendues par une seule équipe, soit 12 % du total. Ce sont surtout des espèces localisées et/ou rare comme le Pouillot ibérique, le Garrot d’Islande, le Bihoreau gris et la Rousserolle turdoïde mais également le Moineau friquet et le Bruant proyer.

6 : le nombre d’espèces introduites et/ou échappées observées, soit la Bernache du Canada, L’Ouette d’Egypte, le Faisan de colchide, le Pigeon biset domestique, la Perruche à collier et la Conure veuve. En attendant le statut du Garrot d’Islande.

6 : le nombre d’équipes à pieds ou à vélo

Les résultats globaux par équipe sont disponible sur ce lien.

L’équipe 2, heureuse d’avoir trouvé une Sterne caspienne à Virelles (photo Alain Paquet)

Cette activité aura encore lieu dans les prochaines années, vous pouvez déjà préparer votre parcours pour 2022 !