Contexte

Entre le printemps 2022 et l’hiver 2025, une centaine d’ornithologues volontaires ont parcouru tous les recoins de Bruxelles à la recherche des oiseaux nicheurs et hivernants. La Région a été divisée en 198 carrés d’un kilomètre de côté. Pour chacun de ces carrés, un ornithologue avait la responsabilité de fournir à la coordination une estimation des effectifs nicheurs et hivernants de chaque espèce d’oiseau. Il devait aussi chercher la meilleure preuve de nidification afin d’être certain que les oiseaux nichaient dans la zone.

Ce projet, mené sur plusieurs années par Aves, le pôle ornithologique de Natagora et en collaboration avec Natuurpunt Studie fait partie d’un marché public commandé par Bruxelles-Environnement. La mise à jour de l’Atlas des oiseaux nicheurs s’inscrit dans une politique d’étude de la faune et de la flore à Bruxelles, notamment via des Atlas (reptiles et amphibiens, mammifères, flore à venir) basés sur la participation citoyenne.

C’est le troisième atlas de l’avifaune régional publié par Aves après celui de 1989-1991 (Rabosée et al., 1995) et celui de 2000-2004 (Weiserbs & Jacob, 2007). Nous avons donc plus de trente années d’expérience dans le suivi de l’évolution de l’avifaune bruxelloise.

En attendant un ouvrage complet qui présentera les cartes et les effectifs des oiseaux nicheurs et hivernants à Bruxelles (une première !), nous avons publié les premiers résultats concernant les oiseaux nicheurs de Bruxelles. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Quelques résultats

Il y a 102 espèces d’oiseaux nicheurs à Bruxelles, comparé au dernier atlas (103 espèces), c’est assez stable. Cependant, 15 espèces dont deux exotiques n’ont plus été contactées comme nicheuses : Mésange boréale, Linotte mélodieuse, Coucou gris, Cygne noir, Ouette de Magellan…) et 14 nouvelles espèces se sont installées (Canard chipeau, Goélands, Râle d’eau, Bouscarle de Cetti…). Les disparitions concernent surtout des espèces qui étaient déjà très peu présentes et en diminution il y a 20 ans.

La Mésange boréale Poecile montanus a disparu de Bruxelles en tant qu’espèce nicheuse. Son déclin est généralisé en Belgique. Photo Jean-Marie Poncelet.

La plupart des espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (friches, plaines agricoles…) sont en diminution et certaines ont disparu.

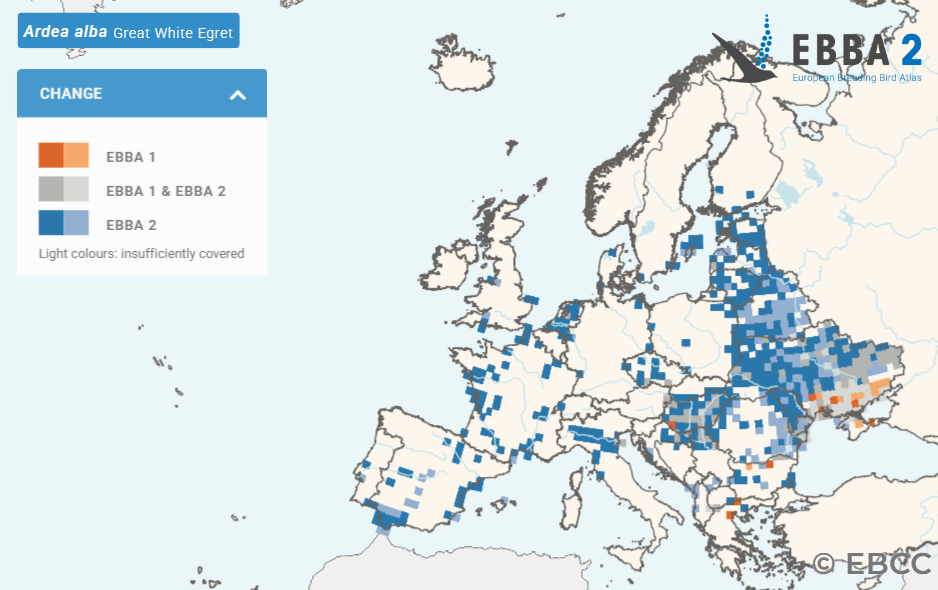

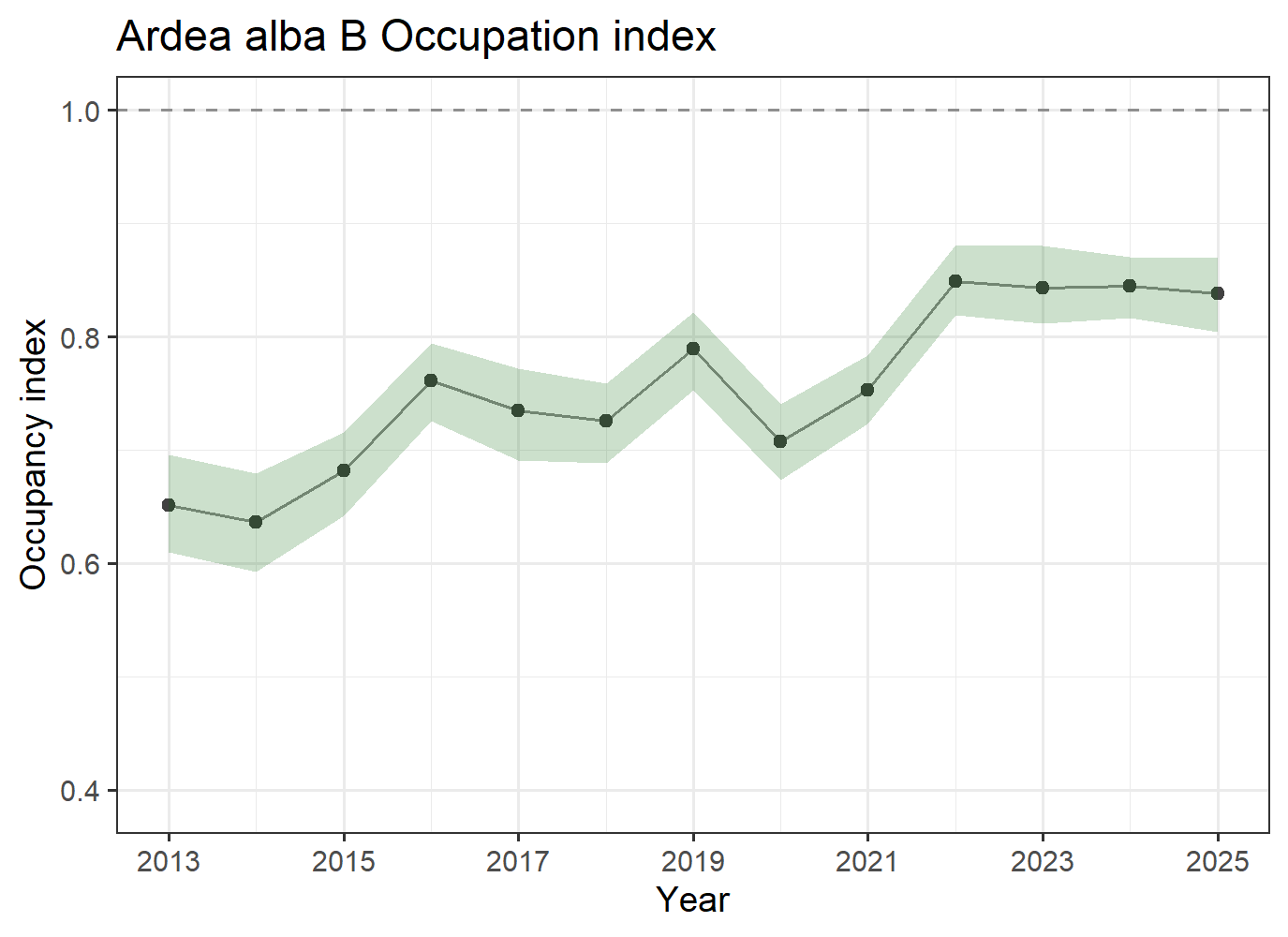

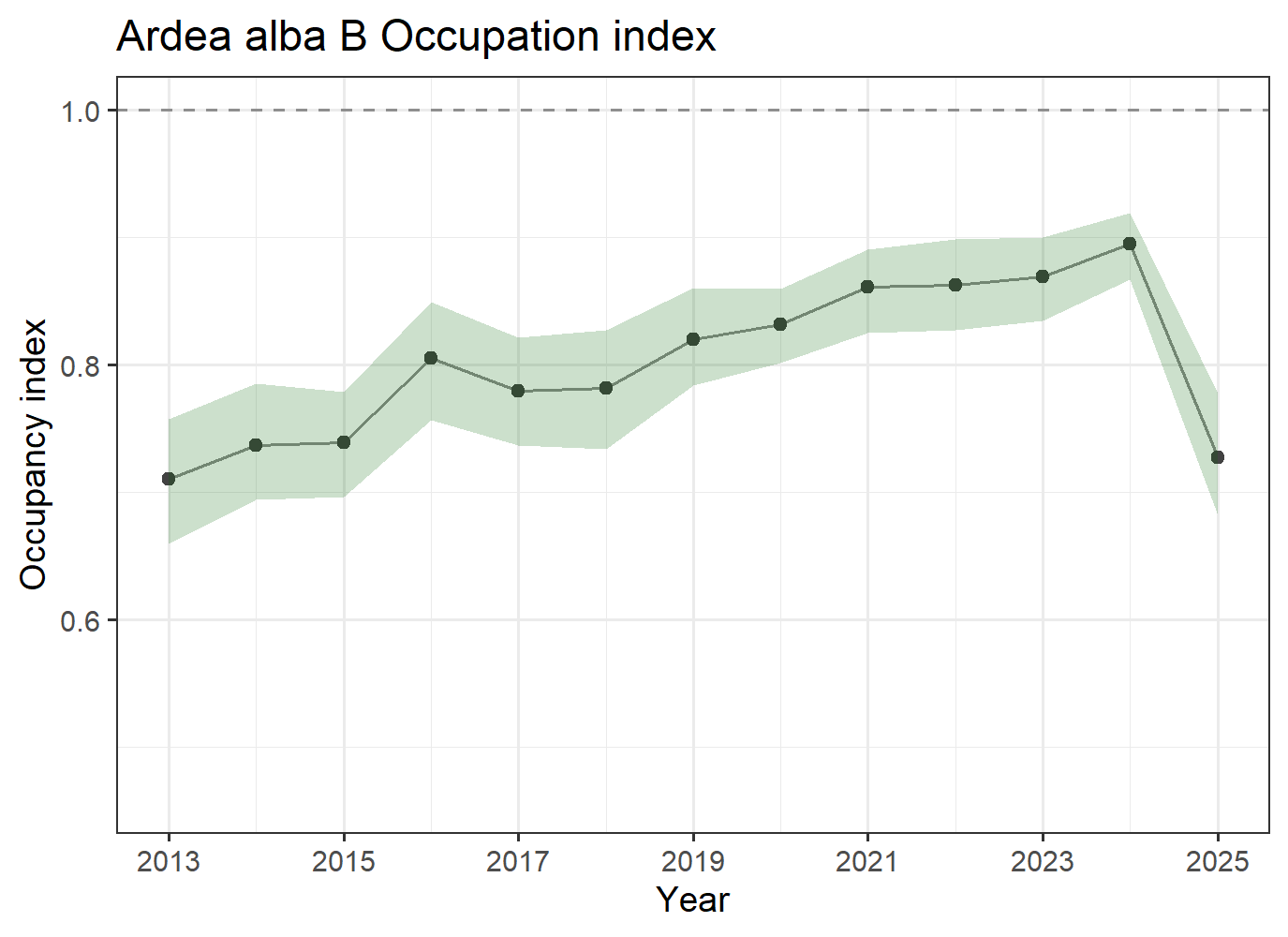

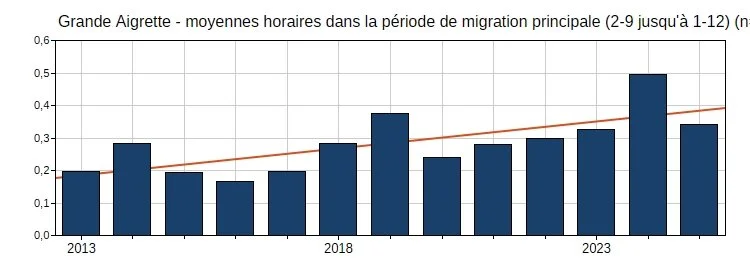

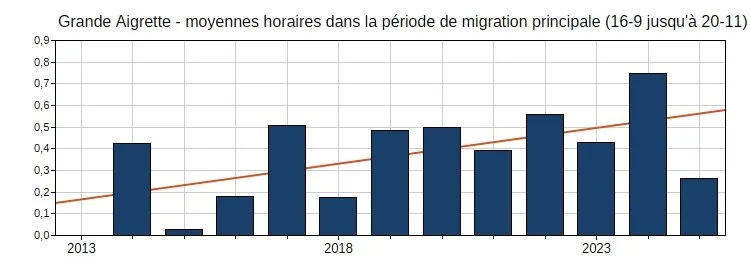

Globalement, les oiseaux des milieux humides voient leurs populations augmenter et se répandre à Bruxelles grâce à une évolution favorable des espèces en Europe et à des aménagements favorables réalisés par les gestionnaires publics.

Après avoir disparu de Bruxelles dans les années 1950, le Corbeau freux fait son retour. Plusieurs colonies se sont installées pour un total de 180 à 229 nids. Photo : Eric Walravens

Cet atlas permet aussi de mettre en évidence les sites les plus intéressants pour l’avifaune à Bruxelles. Sans trop de surprises, la Forêt de Soignes, la zone du Neerpede et le Domaine royal de Laeken se trouvent dans les carrés les plus riches en espèces. Les carrés le long du canal abritent globalement plus d’espèces qu’auparavant.

Avec ce nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs, nous disposons d’un outil permettant d’évaluer les mesures de gestions de l’environnement et du territoire mises en place à Bruxelles ces vingt dernières années. Il permet aussi de préparer les actions à mettre en place pour améliorer l’état de conservation de certaines espèces et une base scientifique pour les politiques publiques.

Aves remercie l’ensemble des observateurs et observatrices qui ont participé à ce grand projet ornithologique Bruxellois !

Une analyse des données hivernales ainsi qu’une analyse plus poussée des résultats pour la période de nidification sont prévues. La publication d’un ouvrage global reprenant tous les résultats devrait être annoncée dans les prochains mois mais cela prendra du temps.