Le virus USUTU a été décrit fin des années 1950 dans le Sud de l'Afrique. Il se transmet essentiellement aux oiseaux via des moustiques. La première observation de ce virus en Europe date de 2001 en Autriche. Il est cependant possible que des mortalités de Merles noirs (Turdus merula) en Toscane en 1996 aient déjà été causées par cette infection. Les passereaux (surtout le Merle noir et les moineaux) ainsi que les chouettes (surtout la Chouette lapone) sont particulièrement sensibles à ce virus. Le Merle noir est un bon indicateur et il est suivi activement dans plusieurs pays de l'Est de l'Europe. Des analyses sont régulièrement réalisées lors de séances de baguage. En Belgique, l'Institut des Sciences Naturelles réalise des relevés pour détecter le virus, non pathogène pour l'homme.

Le merle noir est la principale victime du virus USUTU. Photo : René Dumoulin

Deux premiers cas d'infection ont été découverts en 2012 dans la vallée de la Meuse entre Huy et Namur. Un pic épeiche et un Bouvreuil pivoine captif ont été diagnostiqués porteurs de l'USUTU par les vétérinaires de l'ULg. La progression vers le Nord-Ouest de l'Europe à partir d'un foyer en Allemagne de l'Ouest est démontrée dans l'article et ces deux espèces n'étaient pas encore connues comme victimes de ce virus (Garigliany et al, 2013). Il semble que la circulation du virus soit restée faible depuis lors.

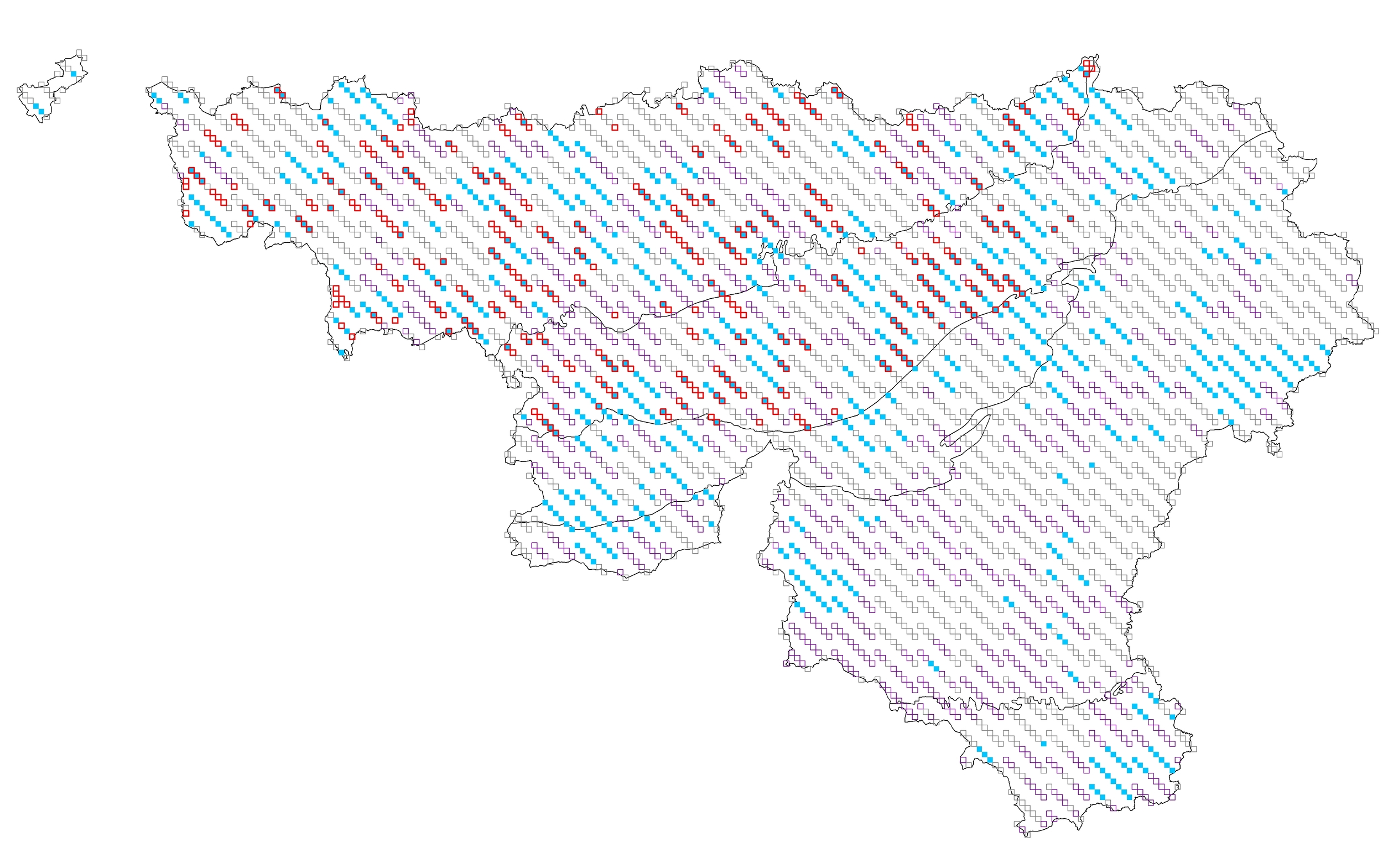

Le virus a très probablement été découvert récemment dans le Limbourg et les Fourons. De nombreux merles ont succombé au virus et quelques Chouettes lapones captives également. Mais le problème pourrait être plus répandu.

Les symptômes sont divers : problèmes de coordination, pertes d'équilibre, incapacité de voler, yeux mi-clos, anorexie, immobilité, plumage non entretenu...) et une mort subite.

Si vous trouvez des merles morts d'une manière suspecte (plusieurs oiseaux morts dans un espace restreint, oiseaux présentant les symptômes avant la mort) merci de les collecter. Manipulez les cadavres avec des gants et placez les dans des sachets en plastique.

Vous pouvez les transférer directement à la Faculté de médecine vétérinaire de l'ULg, service de pathologie (bâtiment B43, 1er étage) sans les congeler ou vers un point de collecte de la clinique vétérinaire de l'Université de Liège situé en Wallonie(voir liste sur ce lien) situé en Wallonie, prévenez le responsable que vous allez y déposer l'oiseau. N'oubliez pas d'indiquer la date et le lieu précis de la découverte du cadavre ainsi que votre nom et vos coordonnées. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un de ces points de collecte vous pouvez contacter le service de diagnostic concerné à la Faculté de médecine vétérinaire au 04/366.40.75 (8h30 à 18h00), une navette pourra éventuellement passer prendre la dépouille les jours ouvrables. En cas de mortalité collective (plus de 10 cadavres dans une commune), contactez le service de Pathologie Animale de l’ULg au 0475/821.155 pour organiser leur acheminement immédiat vers le laboratoire de diagnostic.

Sources :

Garigliany, M.-M., Marlier, D., Tenner-Racz, K., Eiden, M., Cassart, D., Gandar, F., Beer, M., Schmidt-Chanasit, J. & Desmecht, D. (2014) : Detection of Usutu virus in a Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) and a great spotted woodpecker (Dendrocopos major) in north-west Europe. The Veterarinary Journal, 199 : 191-193.